一把油纸伞背面他用手工守艺用匠心立异

四川泸州江阳区分水岭镇油纸伞博物馆门前,68岁的毕六福(见图,毕原绅摄)吃力地撑起直径3.5米、重达百斤的油纸伞。站在伞底仰头看,数千丝线经纬交错,构成共同的几许美感。

做大伞,并非为了炫技。作为分水油纸伞制造技艺国家级非物质文明遗产代表性传承人,毕六福期望可以经过宣扬和展现,将这一陈旧技艺发扬光大。

作为国内仅有彻底保存全手工制造的油纸伞品种,分水油纸伞制造历经96道工序,从伞架制造到石印制版,再到糊裱、网边、上油、穿线,步步精密讲究。以“伞斗满穿”为例,工人让彩色丝线在伞架上预先打好的细孔中来回络绎,最终勾出七层不同的经纬图样,让人目不暇接,拍案叫绝。

一把分水油纸伞,开合3000次仍旧顺利丝滑,可以抵挡五级风力,坚固耐用全赖严厉选材:伞骨选楠竹,伞柄用水竹,两样主料都要在阳坡生长满3年,以求结构严密、柔韧性强;伞托用岩桐或杉木制造,确保质地坚韧、经久耐用。毕六福说,“一切的资料需在旱季前备齐,以防竹木水分过多,影响油纸伞质量。”

坚持传统技艺,只为更好传承。毕家代代制伞,到毕六福已经是第六代,从小,他和姐姐帮着父辈做穿线、打磨竹皮等量力而行的工作,“看会了做伞的全过程”。

上世纪八九十年代,跟着尼龙伞的遍及,油纸伞工业由盛转衰,一个月卖不出几把伞。作为分水油纸伞厂厂长的毕六福,也想投合商场做点调整。有段时刻,为了节约本金,工人提议将糊面的桐油换成化工油,导致伞面粘连,客户退单。面临惨痛教训,毕六福坚定地换回了桐油。由于“这是分水油纸伞的‘根’!”

坚持换来报答,2008年,分水油纸伞成功申报国家级非遗。政府的推行、媒体的宣扬让油纸伞名声渐响。

在做好传统伞艺传承的一起,毕六福还在尽力发掘油纸伞背面的文明根由。“龙凤呈祥”是一幅具有200多年前史的伞面图画,叙述的是春秋时期秦穆公之女弄玉和萧史的爱情故事。为了到达复古如古的作用,毕六福用回了传统的石版印刷工艺,现在,“龙凤呈祥”系列新产品渐渐的变成了他的油纸伞店的爆款,有顾客点评,“老图样竟也能这么美。”

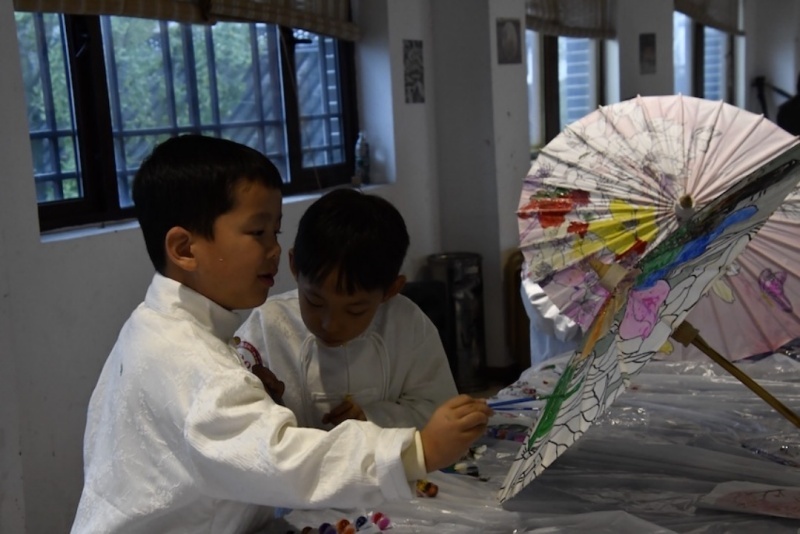

为了更好地拥抱年轻人,毕六福和他的团队还在测验立异,“现在,咱们研发了近千种伞面样式,规划开发了京剧脸谱、大熊猫、国风古韵等主题的伞面图画,印刷方法也开端选用彩印、手绘等多种方式,使之出现方式愈加多样化。”毕六福说。

跟着分水油纸伞声名鹊起,“家家制伞、户户编线”的昌盛场景也在当地重现。现在,泸州市油纸伞工业年产值超3000万元,油纸伞品牌从曩昔的1个增加到15个,跟着油纸伞工业的复兴,在全省范围内,一条油纸伞工业链已然成形。

营业执照增值电信业务许可证互联网出书组织网络视听节目许可证播送电视节目许可证